葬儀や行事で困らない 葛飾区の箸渡しマナー

葬儀や地域の行事で「箸をどう受け渡すか」は、慣習と衛生の両面で迷いやすい問題です。特に葛飾区では寺院や喪家ごとのしきたりが残る場面があり、急に配膳係を頼まれたときに失礼にならない所作や、短時間で使える断り方、斎場や保育園で実際に使える代替策を知っておけば安心です。この記事では理由説明、斎場での具体手順、保育園・地域行事での衛生的配膳、区窓口での確認事項や実務チェックリストまで、実例を交えて分かりやすく解説します。

箸渡しとは何か

定義と場面別の意味合い

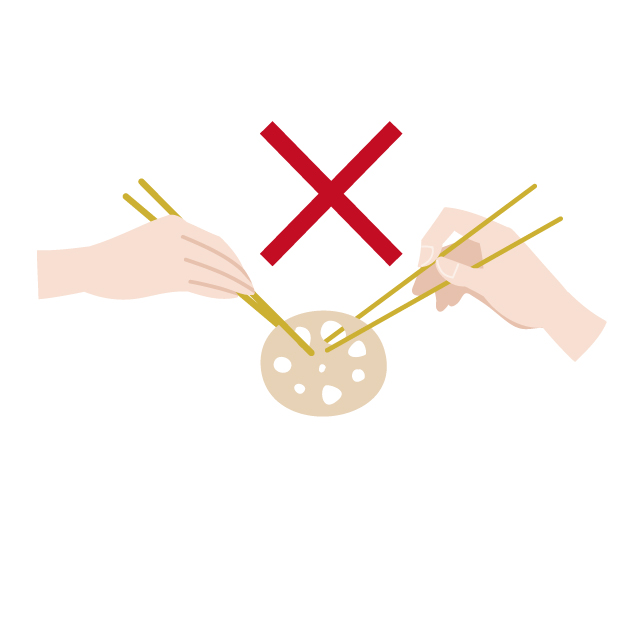

箸渡しは文字通り、人から人へ箸や料理を直接手で渡す行為を指します。日常の宴席では単なる配膳動作でも、葬儀や法事の場になると象徴的な意味合いを帯びることがあり、地域や宗派によって受け止め方が異なります。例えば、ある地域では「直接手渡すことが慎みを欠く」とされ、別の場では慣例として問題視されない場合もあります。

また、現代では感染症対策や衛生意識の高まりから、直接の箸渡しを避ける実務的な理由も強くなっています。公共斎場や保育園ではトングや個包装を用いるなどの代替手段が推奨されるケースが増えており、事前確認で対応方法を決めておくことが重要です。

なぜ葬儀で避けられるのか

宗教的・社会的・衛生的理由の整理

葬儀の場で箸渡しが避けられる理由は主に三つあります。第一に宗教的象徴性で、死と生の世界を直接結びつける行為を忌避する考え方があるためです。第二に社会的慣習として、公の儀礼における慎みや格式を保つために、直接のやり取りを控える文化があることです。第三に衛生面の懸念で、多人数が同じ道具を触れることによる接触リスクを避ける目的があります。

実務的には、斎場や喪家の指示が優先されるため、場のルールに従うのが基本です。もし慣習と衛生の間で迷う場面があれば、受付や係に確認し、「指示に従う姿勢」を示すだけで喪家への配慮につながります。

葛飾区の実情と地域差

地域コミュニティと慣習の重視

葛飾区は地域コミュニティが密で、寺院や喪家の慣習が重視される場面が多く見られます。特に高齢者の多い町会では昔ながらの作法が根強く残ることがあるため、事前に喪家や地元の代表に確認するのが安心です。逆に近年の公営斎場や民間葬儀社では衛生上の配慮から代替手段が導入されているケースも増えています。

対応の実例として、公営斎場ではトングやトレーを用いる案内が掲示されていることが多く、葬祭に詳しい窓口に相談すれば利用可否や具体的な手順を教えてもらえます。地域差があるため、事前確認と柔軟な対応が鍵になります。

斎場での具体的手順(参列者向け)

基本的な所作と事前確認のポイント

斎場ではまず係や葬儀社の指示に従うことが基本です。到着時に受付で「本日の配膳方法」を簡単に確認すると安心です。指示がない場合は、トングや盆を使った配膳が一般的なので、箸を直接渡すのは避けましょう。香典の扱い、挨拶の仕方、撮影の可否も受付で確認しておくと場がスムーズになります。

配膳の具体的所作としては、配膳台からトングで取り分けてトレーに載せる、あるいは個包装や小皿で提供する方法が推奨されます。参列者としては静かに行動し、遺族や係の支持があるまで勝手に動かないことが礼儀です。一言で確認する習慣を持つことが、喪家への配慮になります。

直葬・火葬式での代替法と衛生対策

短時間の式での配慮と代替案

通夜や告別式を行わない直葬・火葬式でも、参列者の気持ちを表す方法は複数あります。例えば代表者が供物を並べる、メッセージカードを用意して参列者が記載する、あるいは代表搬入でまとめて供える方法などが現実的です。これにより直接の接触を減らしつつ、追悼の意は十分に示せます。

衛生対策としては、会場入口での手指消毒の掲示や個包装の配布、使い捨てトングの使用が有効です。滞在時間を短縮する案内を出す、座席の間隔を取るなどの工夫も、喪家と参列者双方の安心につながります。事前に斎場と協議して合意を取るのが望ましいでしょう。

保育園・学校・地域行事での配膳マナー

子どもや高齢者がいる場での実務的配慮

保育園や学校での集団給食や地域行事では、保健所や園のガイドラインに従うことが最優先です。配膳係はトングや指定の取り箸を使用し、子ども用の食器は小分けや個包装を原則とします。親のボランティアが入る場合も、園の指導に従い勝手な変更は避けることが安全です。

実務例として、配膳動線を明確にし、配膳台にビニール手袋や消毒液を用意する、子どもが取りやすい高さのトレーを準備するなど具体的な対策があります。特にアレルギー対応の表示や取り分け時の注意点を事前に共有しておくことがトラブル防止につながります。

短時間チェックリストと場面別フレーズ

急な依頼でも使えるチェックと一言例

急に配膳や参列を頼まれたときに使える短時間チェックリストとフレーズを用意しておくと落ち着いて対応できます。チェック項目の例は「到着時に配膳方法を確認」「必要ならトングを要請」「撮影は遺族の許可を得る」などです。これらを受付で一度確認するだけで場の混乱を防げます。

使えるフレーズ例は実務的で丁寧なものを選びましょう。例えば「失礼ですが、本日はトングでいただきます」「写真は遺族の確認後でお願いします」「申し訳ありませんが、衛生上のためこの方法で配膳させていただきます」など、理由を添えると相手の理解を得やすくなります。

斎場・区窓口に確認すべき項目と実務の勧め

事前に書面で確認しておくべきポイント

斎場や葬儀社に連絡するときは、口頭だけでなく可能なら書面で確認を取ることを勧めます。確認すべき項目は配膳方法の可否、消毒体制、代表搬入の可否、喪家の希望事項、葬祭費申請に必要な書類などです。書面化しておくと、当日の誤解やトラブルを避けられます。

区役所の葬祭関係窓口や福祉担当に相談すると、給付や届出の条件、利用可能な斎場の手続きについて具体的な案内が得られます。特に公的補助や書類の期限は見落としがちなので、チェックリストに明記しておくと安心です。事前の確認習慣が実務の負担を大幅に減らします。

最後に

迷ったときの行動原則と配慮のポイント

慣習を尊重しつつ衛生配慮を示すことは、喪家への最大の配慮です。迷ったらまず受付や係に一言確認し、トングや盆といった代替手段を提案することで、失礼を避けつつ衛生的に対応できます。地域差があることを念頭に置き、柔軟に対応する姿勢が重要です。

また、斎場利用や葬祭手続きに関する疑問は区の担当窓口で相談できるため、事前に問い合わせておくと当日の混乱を避けられます。喪家の気持ちを最優先に、礼儀を損なわない範囲で衛生対策を取り入れてください。

よくある質問

箸渡しはなぜ避けられるの?

葬儀で箸渡しが避けられる主な理由は、宗教的象徴性・慣習・衛生上の懸念です。宗教的には死と生を直接つなげない配慮があり、慣習的には儀礼としての慎みが重視されます。近年は感染症対策の観点からも直接のやり取りを避けるケースが増えています。

斎場や喪家の指示がある場合はそれに従うのが基本で、疑問があれば受付で確認してから行動することで、失礼を防げます。理由を添えた丁寧な断り方が相手の理解を得やすくなります。

葬儀で実際に使える代替は?

実用的な代替策には、トング・トレー・個包装・代表搬入・メッセージカードによる追悼などがあります。これらは接触を減らしつつ参列者の気持ちを表現できる方法です。例えば、代表者が供物を並べて全員で黙祷する形式にすることで、形式的にも衛生的にも配慮が行き届きます。

事前に喪家や斎場に相談して合意を取ることが大切です。代替案は場に合わせて組み合わせると実効性が高まります。

保育園での配膳注意点は

保育園や学校では園や保健所のガイドラインに従い、トングや取り箸、個別包装を用いることが基本です。特に子どもがいる場では取り箸の衛生管理、アレルギー表示、配膳経路の確保など実務的な配慮が必要です。親のボランティアは園の指導を優先し、勝手な変更は避けましょう。

また、配膳係が交代で対応する場合は手指消毒や手袋の着用などを徹底し、配膳手順を短時間で共有できる簡単なマニュアルを用意しておくと混乱が少なくなります。

まとめ

本稿では、葬儀や地域行事で箸渡しが避けられる主な理由(宗教的象徴性・慣習・衛生)を整理し、斎場や保育園での具体的所作、トングやトレー、個包装などの代替策、急な依頼時の断り方やチェックリスト、区窓口で確認すべき項目を実例とともに示しました。礼儀を損なわずに衛生を守る具体策や短時間で使える一言フレーズ、斎場利用や葬祭手続きの実務チェックを活用し、喪家への配慮を第一に行動してください。