川越観光で恥をかかない 箸渡しマナー5選

川越で「箸渡し」が気になる旅行者向けに、葬儀の骨上げと日常の箸の受け渡しがどう違うかを丁寧に解説します。屋台やカフェ、祭りでの具体的な注意点とすぐ使える日本語・英語フレーズ、代替手段を紹介。万一、法事に出くわした際の最低限の対応もまとめ、旅先で安心して振る舞える実践ガイドを提供します。

川越市の「箸渡し」とは?

用語の整理と誤解を避けるために

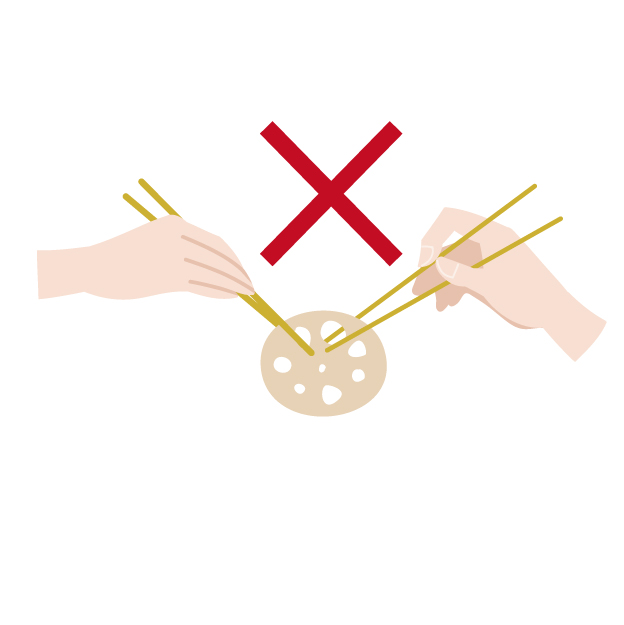

観光中に「箸渡し」という言葉を耳にすると、葬儀で行われる骨上げと混同しがちです。ここでの出発点は用語の区別を明確にすること。葬儀の箸渡し=遺骨に関わる儀礼、日常の箸の受け渡し=食事や共有の便宜を目的とする行為、という基本線を押さえましょう。

この区別を理解すると、場面に応じた適切な振る舞いが判断しやすくなります。観光地で見聞きする作法は宗教儀礼とは異なることが多く、軽率な行動が相手に不快感を与える場合があるため注意が必要です。

葬儀での箸渡し(骨上げ)の実務

実際の流れと現地での対応

川越の葬儀会場や宗派、遺族の方針によって骨上げの手順や箸の使い方は変わります。火葬後に遺骨を骨壺へ納める作法は厳かなものですから、観光客や参列者は会場スタッフや喪主の指示に従い、勝手な介入を避けるのが基本です。係の指示があるまで静かに待ちましょう。

一般的に骨上げで使われる専用の箸(骨箸)や所作には意味があり、誤った扱いは遺族の感情を害することがあります。近くにいる場合は会場の係員に相談して立ち位置や所作を確認することをおすすめします。

食事時の「箸を直接渡す」注意点

衛生面とマナーの観点から

食事の場で箸を直接手渡す行為は、衛生上やマナー上、避けるべき場合が多いです。特に屋台や混雑した場面では、手渡しによる接触が他人に不快感や健康リスクを与えることがあります。取り箸やトング、小皿を使うなどの代替手段を活用しましょう。

また、相手に箸を渡す必要がある場合は一言断る、もしくは店員に取り皿や取り箸を頼むのがスマートです。短い配慮で余計な誤解を避けられますし、地元の文化に敬意を払うことにもつながります。

観光シーン別:屋台・カフェ・祭りでの簡単ルール

場面ごとの具体的な振る舞い方

屋台やカフェ、祭りはそれぞれ雰囲気や混雑度が異なります。屋台では購入後に歩きながら食べることも多いので、購入直後は脇へ移動してから食べる、カフェでは共有スイーツは取り皿を頼んで分ける、祭り屋台では列を崩さず立ち止まらないといった基本を守ると周囲に迷惑をかけません。

特に祭りの屋台は動線が限られます。取り箸やトングがあればそれを利用し、なければ店員にお願いして分けてもらうとスムーズです。列のマナーやゴミの分別も地元の印象を左右するため心がけましょう。

して良いこと・してはいけないこと(観光シーン別)

覚えておきたいワンポイント集

短く分かりやすいチェックリストは実践で役立ちます。して良いことは取り箸やトングを使う、店員に取り皿を頼む、列を守るなど基本的な配慮。反対にしてはいけないことは自分の箸で共有皿を直接つつくことや、人に箸を手渡すことです。

これらのポイントを頭に入れておけば、屋台やカフェでのちょっとした場面でも落ち着いて行動できます。困ったときは周囲の流れを見て、店員に一言確認するだけで問題を避けられます。

代替手段とすぐ使える短いフレーズ(日本語+英語)

役立つ一言例と実践的な代替案

言葉に自信がないときは短い定型句を覚えておくと便利です。例えば「取り箸はありますか?」や「取り皿、いただけますか?」などをすぐ使えるフレーズとして用意しておきましょう。英語フレーズも一緒に覚えておくと外国人観光客にも対応しやすくなります。

代替手段としては店員に頼んで取り皿やトングを出してもらう、あるいは持ち帰りが可能なら袋に入れてもらうなど臨機応変に対応するのが得策です。短い依頼で場が落ち着くケースがほとんどです。

屋台・祭りでのスマートな振る舞いTIPS

混雑時に周囲へ好印象を残す行動

混雑時は動線や周囲の人への気配りが大切です。列を無理に抜けない、立ち止まって周囲の動きを止めない、ゴミは指定の場所に捨てるなどの基本を守るだけで印象が良くなります。地元の屋台文化を尊重する姿勢が重要です。

また、手が汚れた場合のウェットティッシュや、食べ歩きの際の簡単な包み紙の扱い方といった小さな配慮も他人への思いやりにつながります。スマートな振る舞いは自分の旅をより快適にします。

葬儀場面に遭遇した観光客が知るべき最低限の対応

不可侵性と距離の取り方

もし街中で葬儀や法事に遭遇したら、最優先は静かに距離を置くことです。無断で近づいたり撮影したりするのは避けてください。見学のみの立場であれば声を潜め、会場の指示や遺族の意向に従うことがマナーです。

参加を求められた場合は係員の案内に従い、一礼や焼香など指示された通りに行動しましょう。迷ったら手を止めて係員へ確認すること。観光客としての最低限の配慮が場を穏やかに保ちます。

よくある質問(Q&A)

観光中に多い疑問と簡潔な回答

観光中に出やすい疑問に対して簡潔に答えます。例えば「屋台で自分の箸を使って分けてもいいか?」という質問には、取り箸か小皿を頼むことを推奨します。衛生とマナーの両面で安心だからです。

他にも「葬儀で写真を撮ってもよいか?」や「英語が通じないときの頼み方」など、現地で落ち着いて対処できるよう実用的な回答を用意しています。不安なときはまず一言尋ねる習慣を持つとよいでしょう。

編集・寄稿者向け:本文送信時の注意(簡潔版)

取材時と公開時の配慮ポイント

葬祭や地域慣習に関わる原稿を扱う際は、出典や写真権、個人情報の扱いを明記することが必須です。故人や遺族に配慮した表現を選び、センシティブな情報は事前に確認・承諾を得るプロセスを設けてください。

テンプレートやチェックリストを用いることで確認漏れを減らせます。特に撮影許可や掲載同意の有無は編集段階で必ず確認し、公開後のトラブルを防ぎましょう。

よくある質問

屋台で箸を共有していい?

基本的には避けるのが無難です。取り箸や小皿を頼んで分けるのが衛生的でトラブルを避けられます。個別包装や取り分け済みの商品を選べばさらに安心です。

葬儀での箸渡しは何を意味する?

葬儀での箸渡しは遺骨を扱う儀礼的な所作で、宗派や地域によって作法が異なります。会場や係員の案内に従い、指示がある場合はその通りに動くのが礼儀です。

英語で上手に頼むには?

短くはっきりした英語(例:”Could I have a small plate?”)や、日本語の簡単な一言を用意しておくとスムーズです。身振りや地図を見せるなどの簡単な工夫も役立ちます。

まとめ

川越での箸渡しについては、葬儀の骨上げと日常の箸行為が目的や扱いで明確に異なることを理解するのが第一です。観光や屋台では衛生とマナーの観点から直接手渡しを避け、取り箸・取り皿・トングを活用しましょう。短い日本語・英語のフレーズを準備しておくと店員とのやり取りがスムーズになり、祭りや混雑時は列や動線に配慮、葬儀に遭遇したら静かに距離を置き係員の指示に従うのが基本です。

最後に

川越の町並みや屋台文化は気軽に楽しめる魅力があります。箸渡しに関する誤解は観察と一言で簡単に防げますので、迷ったらまず尋ね、場の指示に従えば滞在はより心地よく、地元の人々にも好印象を残せるでしょう。